Das Menschenrecht auf eine digitale Identität

Erst freiwillig, dann praktisch, letztlich unausweichlich.

Digitale Identitäten schaffen Grundrechte ab

Es gibt ein Menschenrecht auf Leben, auf Freiheit und auf körperliche Unversehrtheit. Jetzt will man uns weismachen, dass auch eine digitale Identität ein fundamentales Menschenrecht sein soll. Ernsthaft?

Das ist so absurd, als würde man ein Menschenrecht auf eine SIM-Karte oder ein Menschenrecht auf ein PayPal-Konto fordern. Klingt erst mal edel, ist aber in Wirklichkeit ein perfider Trick, um eine digitale Erfassungspflicht zu legitimieren. Menschenrechte dienen dazu, den Einzelnen vor Übergriffen des Staates oder mächti-gen Konzernen zu schützen. Ein echter Rechtsanspruch sorgt dafür, dass ein Mensch etwas tun darf, ohne Schikanen oder Zwang zu fürchten.

Ein sogenanntes Recht auf digitale Identität ist aber das exakte Gegenteil davon:

✅ Ein echtes Menschenrecht: Ich kann etwas tun, ohne dass jemand das verhindern darf.

❌ Das Recht auf digitale ID: Ich muss mich registrieren lassen, sonst droht Ausschluss.

Das ist keine Freiheit, sondern ein verpflichtender Eintritt ins Kontrollsystem.

Und wer glaubt, dass die E-ID nur ein harmloses digitales Tool sei, das unseren Alltag erleichtern würde, sollte sich ansehen, wie die Weichen für einen globalen Zwang längst gestellt worden sind.

Ein trojanisches Pferd

Wenn etwas zum Menschenrecht erklärt wird, hat es psychologisch einen hohen Stellenwert. Dann können Regierungen und Institutionen sagen:

Wir müssen doch allen Menschen den Zugang ermöglichen – es ist schliesslich ihr Recht!

Klingt harmlos, ist aber brandgefährlich. Denn wenn erst mal eine digitale Identität für alle verfügbar ist, wird sie schrittweise zur notwendigen Bedingung für sämtliche Lebensbereiche.

Schritt 1: Jeder kann eine E-ID haben. (Beruhigungsphase)

Schritt 2: Es ist praktisch, die E-ID zu nutzen. (Manipulationsphase)

Schritt 3: Ohne die E-ID gibt es keinen Zugang mehr zu XY. (Zwangsphase)

Das Ergebnis? Alle Menschen haben eine digitale Identität – kein Mensch existiert mehr ausserhalb des Systems. Und wenn man glaubt, dass das nur eine ferne Zukunftsvision sei, sollte man nach Indien und Nigeria blicken. Dort wurden digitale Identitätssysteme unter dem Vorwand der Effizienz eingeführt – und was passierte?

Millionen Menschen verloren den Zugang zu ihrem Bankkonto, zu Gesundheits-diensten und sogar zu Nahrungsmittelrationen, weil ihre ID gesperrt oder fehlerhaft war.

Aber das ist nur der Anfang.

Freiheit ist analog - Kontrolle ist digital

Die Wahrheit ist: Wessen Identität digital wird, ist jederzeit nachverfolgbar.

Die Behauptung, dass digitale ID-Systeme dezentral seien oder mehr Datenschutz bieten, ist eine Täuschung. Denn wer vergibt diese IDs? Wer bestimmt, wer sie nutzen darf? Wer kann sie sperren?

Eine analoge Identität (Geburtsurkunde, Reisepass) kann mir nicht einfach entzogen werden.

Eine digitale Identität kann deaktiviert werden – und damit mein kompletter Zugang zur Gesellschaft.

Digitales Geld, Internetzugang, Gesundheitsdaten, Mobilität – alles wird irgendwann an eine funktionierende digitale Identität gekoppelt sein. Und sobald das passiert ist, gibt es kein Entkommen mehr aus dem System. Keine Fahnenflucht, kein Nicht-Wählen.

Und in einer Gesellschaft, in der Regierungen, Konzerne und staatliche NGOs (Nichtregierungsorganisationen) gemeinsam bestimmen, wer guten Zugang verdient, kann und wird das jederzeit missbraucht werden.

Der Inklusions-Schwindel: Kontrolle im Schafspelz

Die grossen Digital-ID-Befürworter verkaufen das Konzept als Fortschritt für alle. Besonders dreist ist die Formulierung:

Digitale Identitäten sollen inklusiv sein

Was bedeutet das in der Praxis?

Ohne digitale ID kein Bankkonto.

Ohne digitale ID keine Reiseerlaubnis.

Ohne digitale ID keine Gesundheitsversorgung.

Ohne digitale ID kein Online-Zugang zu Behörden.

Kurz: Erst freiwillig, dann praktisch, letztlich unausweichlich.

Das Recht auf digitale ID ist der heilige Gral der Globalisten

Schaut man sich die Architekten dieser globalen Digital-ID-Projekte an, wird schnell klar: Ziel ist nicht Schutz der Privatsphäre, sondern totale Kontrolle.

Hauptakteure sind unter anderem:

USAID (United States Agency for International Development)

Rockefeller Foundation, Open Society Foundations, Omidyar Network

Sie alle haben ein gemeinsames Ziel: Jeder Mensch soll eine registrierte, zentral verwaltete digitale Identität besitzen, die jederzeit abrufbar, manipulierbar und notfalls sperrbar ist.

Hinter der ganzen Digital-ID-Agenda steht Sustainable Development Goal 16 (SDG 16) der UNO. Die entscheidende Passage ist SDG 16.9 :

Bis 2030 insbesondere durch die Registrierung der Geburten dafür sorgen, dass alle Menschen eine rechtliche Identität haben.

Das bedeutet:

Niemand bleibt anonym.

Jeder wird in das digitale System eingebunden.

Länder, die nicht mitmachen, werden sanktioniert.

Verkauft wird dieser Digitalzwang mit der Moralkeule: Wer gegen digitale Identitäten ist, sei gegen Fortschritt, Sicherheit und Entwicklungshilfe! Nonsens!

Die Strategie: Kritiker als Fortschrittsfeinde brandmarken

Wer gegen digitale Identitäten ist, muss natürlich ein hoffnungsloser Technikverwei-gerer sein, ein Fortschrittsgegner, ein Relikt aus der Steinzeit – so zumindest die Rhe-torik der Befürworter. Sie verkaufen die digitale ID als unverzichtbaren Schritt in eine moderne, sichere und gerechte Zukunft. Wer sie ablehnt, sei demnach gegen Inno-vation, gegen Betrugsbekämpfung und gegen digitale Teilhabe. Das ist eine bewährte Methode: Kritiker werden nicht mit Argumenten widerlegt, sondern moralisch delegitimiert. Diese Narrative dienen dazu, Widerstand zu ersticken und eine unausweichliche Akzeptanz zu schaffen.

Jetzt braucht es Widerstand

Wir schlussfolgern: Die digitale Identität ist eine Kontrollmassnahme, keine Befreiung. Wird eine digitale ID erst mal als normal akzeptiert, wird in wenigen Jahren erleben, dass es ohne sie keine Bewegungsfreiheit mehr gibt.

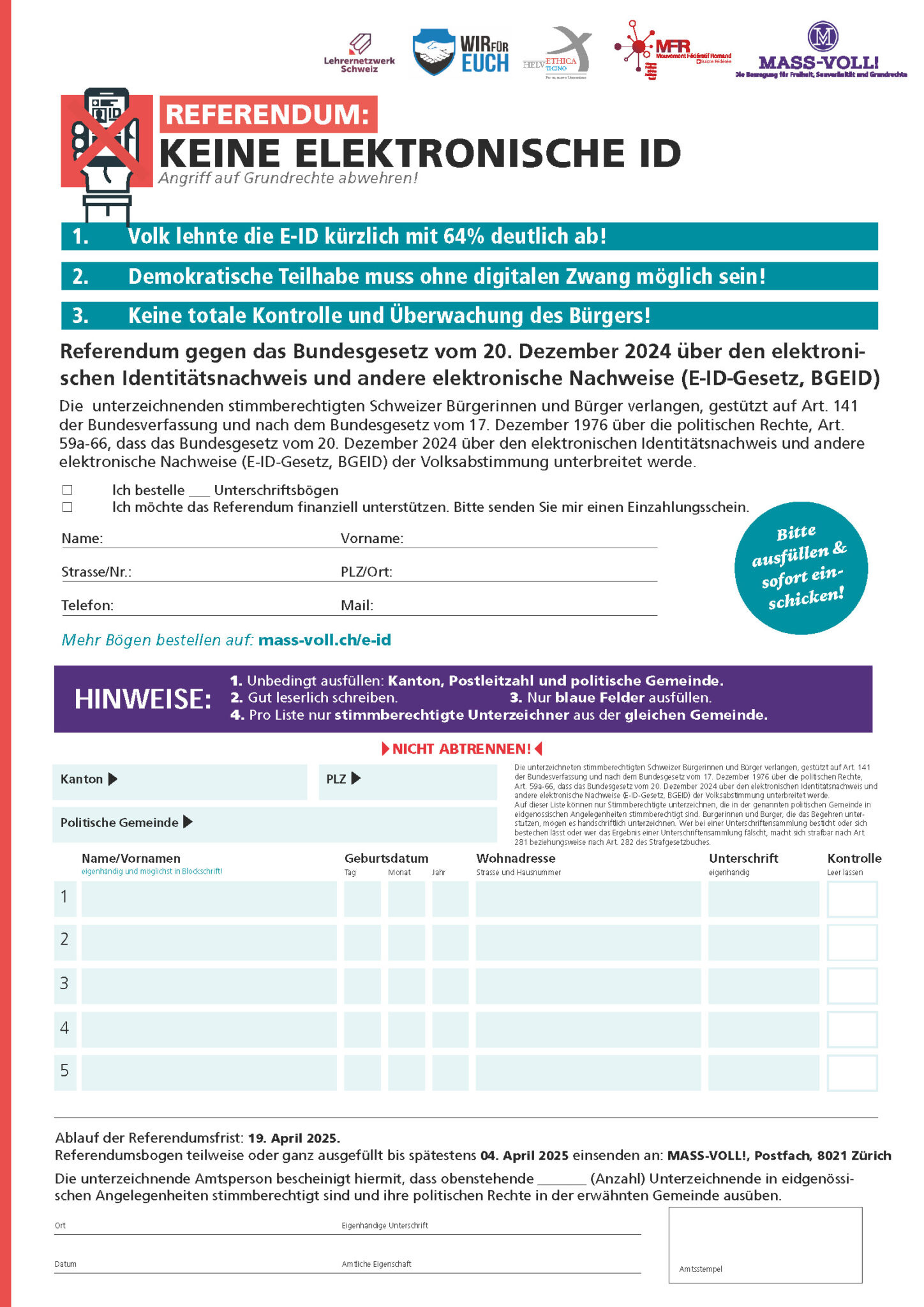

Die Schweizer Bevölkerung hat im Jahr 2021 mit 64% Nein-Anteil bereits bewiesen, dass sie diese Täuschung durchschauen und bremsen kann.

Jetzt gilt es, die E-ID zu beenden, sonst haben wir alle bald keine Wahl mehr.

Für Schweizer Bürger: Unterstützen Sie hier das Referendum: mass-voll.ch/e-id.

Sie können diesen Beitrag gerne teilen.

Bitte unterstützen Sie unsere ehrenamtliche Arbeit:

Abonnieren Sie unser Magazin Tell! kostenlos:

Werden Sie Mitglied der Bürgerrechtsbewegung MASS-VOLL!:

Helfen Sie mit, unsere Aktivitäten zu finanzieren:

👏🏻

1. Missverständnis: Digitale Identität = Kontrolle

Behauptung im Text: Eine digitale Identität schaffe Grundrechte ab und führe zwangsläufig in ein Kontrollsystem.

Widerlegung: Eine digitale Identität ist zunächst nur ein technisches Werkzeug, das den Zugang zu staatlichen oder privaten Diensten vereinfacht. Ob sie zu Kontrolle oder Freiheit führt, hängt von der rechtlichen Ausgestaltung, Transparenz und Datenschutzstandards ab.

In der Schweiz etwa wurde die erste E-ID-Vorlage 2021 abgelehnt genau wegen Kontrollbedenken – die neue Vorlage wurde so angepasst, dass sie staatlich getragen und datenschutzkonform ist.

Vergleich: Ein Pass oder eine Krankenkassenkarte ist auch eine Form von „Identitätssystem“ – niemand würde behaupten, sie seien per se Unterdrückungsinstrumente.

---

2. Falsches Menschenrechtsverständnis

Behauptung: Ein Menschenrecht auf digitale Identität sei absurd, weil es so wäre wie ein Recht auf SIM-Karte oder PayPal.

Widerlegung:

Menschenrechte entwickeln sich mit der Zeit. Es gibt auch „neue“ Rechte wie das Recht auf Datenschutz oder Informationsfreiheit, die früher undenkbar waren.

Recht auf digitale Identität bedeutet nicht „Pflicht zur E-ID“, sondern dass kein Mensch vom Zugang ausgeschlossen werden darf, wenn Staaten oder Organisationen digitale Identitätssysteme einführen.

In vielen Entwicklungsländern ist der Zugang zu einer rechtlichen Identität entscheidend, um Grundrechte wahrzunehmen (Bankkonto eröffnen, Eigentum sichern, wählen gehen). Ohne digitale Identität existieren diese Menschen faktisch nicht im Rechtssystem.

---

3. Schritt-für-Schritt-Zwangsthese („Trojanisches Pferd“)

Behauptung: Erst freiwillig, dann praktisch, dann Zwang.

Widerlegung:

Das ist ein Dammbruchargument („slippery slope“), das keine zwingende Logik hat.

Demokratische Staaten haben Kontrollmechanismen: Parlamente, Gerichte, Abstimmungen. Ob etwas verpflichtend wird, hängt nicht an einer geheimen Agenda, sondern am politischen Willen und am Volk (wie die Abstimmung 2021 gezeigt hat).

Beispiel: Online-Banking ist freiwillig. Es hat sich wegen Praktikabilität durchgesetzt, aber Bargeld existiert nach wie vor – es gibt also keinen Automatismus zum Zwang.

---

4. Indien und Nigeria als Schreckensbeispiele

Behauptung: Millionen verloren Zugang zu Bankkonten oder Lebensmitteln wegen fehlerhafter digitaler IDs.

Widerlegung:

Ja, es gab Probleme mit Aadhaar (Indien), aber das lag an mangelhafter Umsetzung, fehlender Rechtssicherheit und unzureichendem Datenschutz – nicht am Konzept „digitale Identität“ an sich.

Schweiz/EU setzen auf dezentrale, datenschutzfreundliche Systeme, die explizit nicht alle Daten an einer zentralen Stelle bündeln.

Fehlerhafte Umsetzung in einem Land bedeutet nicht, dass das Konzept überall zwangsläufig scheitert – genauso wie ein misslungenes Schulsystem in einem Land nicht bedeutet, dass Schulen an sich schlecht sind.

---

5. Analoge vs. digitale Identität

Behauptung: Eine analoge Identität (Pass, Geburtsurkunde) könne nicht entzogen werden, eine digitale schon.

Widerlegung:

Analoge Identitäten können genauso entzogen werden (Beispiel: Passentzug bei Steuerflucht, Gerichtsurteil, Einreiseverbote).

Der entscheidende Punkt ist Rechtsschutz: Bürger müssen Rechtsmittel haben, um Sperrungen oder Missbrauch anzufechten.

Vorteil der digitalen Identität: Sie kann sicherer und fälschungssicherer gestaltet werden, während analoge Dokumente leichter zu fälschen oder zu verlieren sind.

---

6. Inklusions-Schwindel

Behauptung: Ohne digitale ID kein Bankkonto, keine Reise, keine Gesundheitsversorgung.

Widerlegung:

Heute schon: Ohne Pass kein Flugticket, ohne Krankenkassenkarte keine Behandlung, ohne Ausweis kein Bankkonto. Das ist keine neue Kontrolle, sondern längst Realität.

Digitale ID macht diese Prozesse nur effizienter und ermöglicht Menschen ohne Papiere (z. B. in Entwicklungsländern) erstmals Zugang zu solchen Leistungen.

Es geht um Erweiterung der Inklusion, nicht Beschränkung.

---

7. Globale Verschwörungsthese

Behauptung: Rockefeller Foundation, WEF, UNO wollen totale Kontrolle.

Widerlegung:

Die genannten Organisationen fördern Standards für digitale Identitäten, weil sie wirtschaftliche Entwicklung, Teilhabe und Korruptionsbekämpfung erleichtern können.

Zu behaupten, jede internationale Kooperation sei automatisch ein „Kontrollplan“, ist ein Generalverdacht ohne Beweis.

SDG 16.9 („rechtliche Identität für alle“) meint Geburtsregistrierung, nicht eine globale E-ID-Pflicht.

---

8. Freiheit analog, Kontrolle digital?

Behauptung: Freiheit sei analog, digital bedeute immer Überwachung.

Widerlegung:

Digitale Systeme können mehr Freiheit ermöglichen (Beispiel: Online-Abstimmungen, digitale Unterschriften, weltweiter Zugang zu Wissen).

Entscheidend ist technische Architektur: dezentrale Speicherung, starke Verschlüsselung, klare gesetzliche Grenzen.

Digital ist nicht gleich Kontrolle – es ist eine Frage von Governance und Demokratie.

Fazit

Der Text arbeitet mit Emotionalisierung, Schreckensbildern und Generalverdacht, nicht mit differenzierter Analyse.

Digitale Identitäten sind Werkzeuge – sie können missbraucht werden, aber auch Freiheit, Sicherheit und Inklusion fördern, wenn sie transparent, dezentral und demokratisch kontrolliert gestaltet sind.

Wer sie pauschal ablehnt, übersieht die Vorteile und beraubt gerade die Schwächsten (Menschen ohne Papiere, ohne Zugang zu Dienstleistungen) einer Chance auf gesellschaftliche Teilhabe.